O exercício físico regular possui, sem dúvida, diversos efeitos benéficos à saúde1. Porém, dependendo da intensidade, carga do treinamento e nível de exaustão do indivíduo, promove um aumento na síntese de radicais livres, levando ao estresse oxidativo, que pode ocasionar lesão muscular, fadiga e inflamação2-5. A resposta inflamatória ao exercício é um processo fisiológico normal e adaptativo, porém, se for excessiva, implica em prejuízo no desempenho, cansaço e overtraining.5,6. Como proteção aos danos causados pelo estresse oxidativo induzido pelo exercício, o nosso organismo possui um sistema de defesa antioxidante, que atua de forma a promover a homeostase entre pró e antioxidante3,7.

O exercício físico regular possui, sem dúvida, diversos efeitos benéficos à saúde1. Porém, dependendo da intensidade, carga do treinamento e nível de exaustão do indivíduo, promove um aumento na síntese de radicais livres, levando ao estresse oxidativo, que pode ocasionar lesão muscular, fadiga e inflamação2-5. A resposta inflamatória ao exercício é um processo fisiológico normal e adaptativo, porém, se for excessiva, implica em prejuízo no desempenho, cansaço e overtraining.5,6. Como proteção aos danos causados pelo estresse oxidativo induzido pelo exercício, o nosso organismo possui um sistema de defesa antioxidante, que atua de forma a promover a homeostase entre pró e antioxidante3,7.

Estresse oxidativo induzido pelo exercício e resposta inflamatória

O elevado consumo de oxigênio no exercício físico está relacionado com o aumento do estresse oxidativo devido ao aumento da formação de espécies reativas de oxigênio (EROs)1,2,8,14, que podem ocasionar injúrias na membrana lipídica celular, proteínas e DNA, fadiga e estresse muscular, diminuição da performance e overtraining3,4,9,10,13-15.

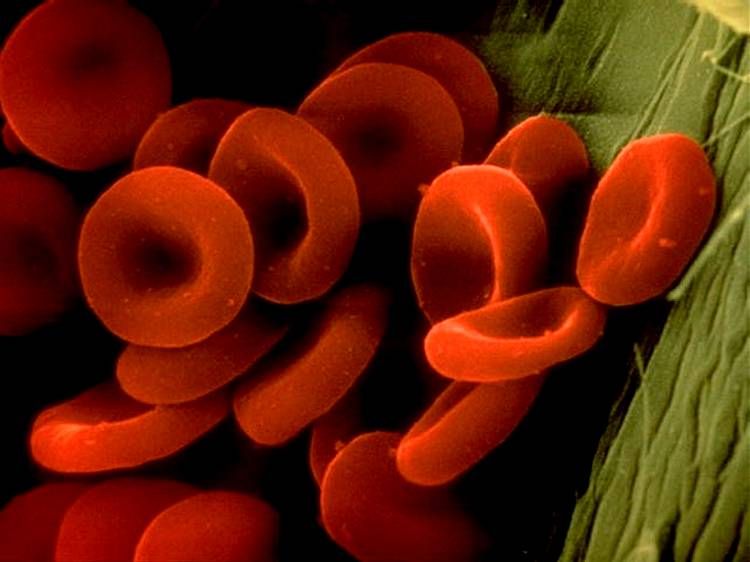

Os exercícios podem provocar estresse oxidativo por mecanismos como: isquemia-reperfusão, ativação da via da xantina oxidase pela interrupção temporária das bombas de ATP dependentes de cálcio, aumento da atividade da enzima óxido nítrico sintase3,10,14, oxidação dos componentes da hemoglobina e mioglobina, catecolaminas, elevação da temperatura corporal e o ácido lático3,4,10.

Outro mecanismo, mais discutido neste trabalho, é a resposta inflamatória no exercício, que inclui sinais de resposta de fase aguda, ativação de leucócitos, liberação de mediadores inflamatórios, dano tecidual e infiltrado celular, produção de radicais livres, ativação do sistema complemento e cascatas de coagulação e fibrinolíticas11,12.

Quando o tecido é lesionado, os miócitos e outras células liberam citocinas como TNF-a, IL-1ß e IL-611,16,17. Desta forma, os neutrófilos são mobilizados para reparar o dano muscular induzido pelo exercício e fagocitam a fibra muscular lesada por meio da ativação do sistema enzimático nicotinamida adenina dinucleotídio fosfato-oxidase (NADPH) e liberação de enzimas proteolíticas a partir dos seus grânulos intracelulares que, também contribuem para um burst respiratório e subsequente liberação de EROs5,16. A síntese das citocinas pró-inflamatórias, como TNF-a e IL-1ß, estimula a síntese de IL-6 que, por sua vez, estimula a produção hepática de proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa (PCR) e inibidores de proteases. A IL-6 modula a extensão da resposta inflamatória por aumentar a síntese de citocinas anti-inflamatórias5,12,18,19.

A gradativa elevação na produção de EROs promovida pela realização de exercícios físicos é capaz de disparar adaptações em resposta a uma maior produção destes radicais livres20. Porém, indivíduos que se submetem a treinos muito intensos ou exaustivos estão expostos a estresse oxidativo crônico, graves lesões musculares, consequente processo inflamatório crônico, implicando em prejuízo no desempenho e, possivelmente, overtraining5,6,21.

Barquilha et al.22 demonstraram que o treinamento de força não linear (que possui alterações constantes de volume e intensidade durante um período de treinamento) aumentou a força muscular e induziu lesão em atletas de Hockey in line, sem causar inflamação sistêmica, o que pode ter significado fisiológico na via de sinalização do músculo esquelético, promovendo a adaptação.

Os programas atuais de treinamento alternam períodos de treino intenso seguido de período pré-competição, caracterizado por redução na carga de treinamento com o objetivo de modular o estresse oxidativo e otimizar a performance23,24.

Defesa antioxidante e suplementação

O sistema antioxidante atua como proteção aos danos causados pelo estresse oxidativo, promovendo o equilíbrio entre pró e antioxidante7. Abrange o sistema enzimático, que inclui enzimas como superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase; o sistema não enzimático, que inclui compostos endógenos como a glutationa, transferrina, ferritina, hemoglobina, ácido úrico, bilirrubina, ceruloplasmina e os provenientes da dieta, como ácido ascórbico, a-tocoferol, ß-caroteno e compostos fenólicos3,4,9,10.

O treinamento físico é conhecido por induzir uma resposta adaptativa bioquímica que pode exigir um aumento na ingestão e/ou na absorção de micronutrientes. Como o estresse oxidativo não pode ser evitado, o desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes pode ser atenuado a fim de minimizar os danos oxidativos24.

A suplementação com vitamina E, creatina e glutamina podem atenuar o estresse oxidativo ou reduzir a quantidade de lesões celulares decorrentes de exercícios físicos exaustivos. A vitamina C pode ter pouco ou nenhum efeito de suplementação; todavia, a redução de seus estoques corporais pode contribuir para o aumento do estresse oxidativo21.

Mastaloudis et al.25 demonstraram, em um estudo com atletas de exercício de ultramaratona de 50Km, que a resposta inflamatória induzida pelo exercício não foi influenciada pela suplementação de antioxidantes. Esta resposta inflamatória é importante, pois estimula a recuperação do exercício por induzir a regeneração do tecido danificado e o recrutamento da proliferação de células satélite, não inibindo a adaptação muscular da atividade física26.

Embora os suplementos de nutrientes antioxidantes sejam amplamente utilizados pelos atletas, observa-se que os estudos ainda são controversos com relação à suplementação, objetivando a redução do estresse oxidativo2,27,28,29. Há evidências que nutrientes por si só podem evitar os danos oxidativos, como também causar efeitos adversos ou limitar o efeito endógeno de adaptação do treinamento. Altas doses de suplementos podem provocar efeitos pró-oxidantes se não adequadas às necessidades individuais27.

A suplementação de nutrientes pode ter benefícios em um período de deficiência do atleta, porém não substitui uma nutrição equilibrada advinda da dieta30. Desta forma, a modulação com antioxidantes deve ser realizada de acordo com a intensidade do treinamento e necessidades individuais, visto que a suplementação com antioxidantes pode provocar diminuição da performance e força muscular devido à interferência na adaptação das células musculares ao estresse31.

O uso de polifenóis como proteção ao estresse oxidativo

Substâncias como polifenóis, que representam um dos maiores grupos de fitoquímicos, também têm sido estudadas em atletas e podem atuar como proteção ou atenuar os danos oxidativos promovidos pelo exercício27,32-35,41. A tabela 1 apresenta os principais estudos que avaliaram os efeitos dos polifenóis.

A utilização da quercetina tem sido estudada baseada em resultados de experimentos com ratos, que demonstraram uma melhora na capacidade oxidativa muscular e endurance37. Alguns estudos com indivíduos treinados38 e não treinados39 não resultaram em aumento da performance, nem diminuição do estresse oxidativo. MacRae et al.40 observaram melhora do desempenho utilizando um coquetel contendo quercetina, taurina, niacina, cafeína, vitamina C e outras vitaminas; porém, não ficou claro se houve diferença significativa na performance na comparação entre grupos com e sem quercetina. Portanto, ainda há controvérsias nesta questão, havendo a necessidade de estudos complementares, pois é possível que as adaptações mitocondriais ocorram com a suplementação de quercetina em humanos, mas com uma dose diferente de quercetina e/ou duração do tratamento, comparados ao protocolo estudado em ratos.

Panza et al.41 investigaram os efeitos do consumo do chá verde em marcadores de estresse oxidativo e dano tecidual em um grupo de homens jovens submetidos a um protocolo de exercício resistido. O chá verde diminuiu os valores pós-esforço de hidroperóxidos lipídicos e aumentou a concentração de glutationa reduzida e a capacidade antioxidante do plasma, sendo que os valores de TBARS permaneceram inalterados; ainda, inibiu a elevação das enzimas CK e AST promovida pelo exercício. Além disso, a ingestão de chá verde diminuiu a concentração de hipoxantina e de ácido úrico, antes e após o exercício, e inibiu a elevação da atividade da xantina oxidase induzida pelo exercício. Os resultados do estudo sugerem que o consumo regular de chá verde melhora os mecanismos de defesa antioxidante em praticantes de exercício resistido, conforme avaliado pelos marcadores plasmáticos.

Os mecanismos de mediação dos benefícios biológicos da suplementação com polifenóis de frutas ainda não são claros, mas podem estar relacionados à atenuação do estresse oxidativo e da inflamação36.

Considerações Finais

Exercícios físicos estão associados ao aumento do estresse oxidativo que leva à inflamação, com objetivo de reparar o tecido lesado. Na maioria dos casos, essas respostas inflamatórias locais resultam em processo de recuperação da lesão, o que tem sido considerado um processo de adaptação ao exercício. Porém, exercícios muito intensos e extenuantes estão associados ao aumento do estresse oxidativo, levando a uma resposta inflamatória exacerbada que poderá ocasionar consequências fisiopatológicas para os indivíduos, aumento de lesão tecidual, fadiga, diminuição da performance e, possivelmente, overtraining.

Do ponto de vista nutricional, deve-se ressaltar a importância da avaliação individualizada do atleta com relação às suas necessidades nutricionais e ao nível de atividade física, promovendo uma alimentação equilibrada e variada em nutrientes antioxidantes com objetivo de prevenir ou minimizar os danos causados pelo estresse oxidativo, induzido pelo exercício físico.

Referências Bibliográficas

1. VIÑA, J. et al. Free radicals in exhaustive physical exercise: mechanism of production, and protection by antioxidants. IUBMB Life; 50(4-5):271-277, 2000.

2. WILLIAMS, S.L. et al. Antioxidant requirements of endurance athletes: implications for health. Nutr Reviews; 64(3): 93-108, 2006.

3. POWERS, S.K. et al. Dietary antioxidants and exercice. J Sports Sci; 22:81-94; 2004.

4. FINAUD, J; LAC G. FILAIRE, E. Oxidative stress: relationship with exercice and training. Sports Med; 36(4):327-358, 2006.

5. CRUZAT, V.F. et al. Current aspects about oxidative stress, physical exercise and supplementation. Rev Bras Med Esporte; 13(5): 336-342, 2007.

6. PALAZZETTI, S. et al. Overloaded training increases exercise-induced oxidative stress and damage. Can J Appl Physiol; 28:588-604; 2003.

7. SIES, H. Biochemistry of oxidative stress. Angew Chem Int Ed Ingl ; 25:1058-1071, 1986.

8. BLOMMER, R.J et al. Effects of acute aerobic and anaerobic exercise on blood markers of oxidative stress. J Strength Cond Res; 19(2):276-285, 2005.

9. BARREIROS, A.L.B.S; DAVID, J.M; DAVID, J.P. Estresse Oxidativo: relação entre geração de espécies reativas e defesa do organismo. Quim Nova; 29(1):113-123, 2006.

10. SCHNEIDER, C.D; OLIVEIRA, A.R. Radicais livres de oxigênio e exercício: mecanismos de formação e adaptação ao treinamento físico. Rev Bras Med Esporte; 10(4):308-313, 2004.

11. CAMUS, G et al. Inflammatory response to strenuous muscular exercice in man. Mediator of Inflammation; 2:335-342, 1993.

12. TODO-BOM, A.; PINTO, A.M. Exercício físico: resposta imunoinflamatória. Rev Port Imunoalergologia; 15(2):123-133; 2007.

13. HALLIWELL, B.; CHIRICO, S. Lipid peroxidation: its mechanism, measurement, and significance. Am J Clin Nutr; 57:715S–725S, 1993.

14. PACKER, L. Oxidants, antioxidant nutrients and the athlete. J Sports Sci; 15(3):353-63, 1997.

15. SOUZA JR, T.P; OLIVEIRA, P.R.; PEREIRA, B. Exercício físico e estresse oxidativo: efeitos do exercício físico sobre a quimioluminescência urinária e malondialdeído plasmático. Rev Bras Med Esporte; 11(1):91-96; 2005.

16. BUTTERFIELD, T.A; BEST, T.M; MERRICK, M.A. The dual roles of neutrophils and macrophages on inflammation: a critical balance between tissue damage and repair. J Athletic Training; 41(4):457-465, 2006.

17. STUPKA, N. et al. Gender differences in muscle inflammation after eccentric exercice. J Appl Physiol; 89:2325-2332, 2000.

18. PRESTES, J. et al. Papel da Interleucina-6 como um sinalizador em diferentes tecidos durante o exercício físico. Fit Perf J; 5(6):348-353; 2006.

19. PRESTES, J. et al. Influência do exercício físico agudo realizado até a exaustão sobre o número de leucócitos, linfócitos e citocinas circulantes. Fit Perf J; 16(1):32-37; 2007.

20. SCHNEIDER, C.D.; OLIVEIRA, A.R. Radicais livres de oxigênio e exercício: mecanismos de formação e adaptação ao treinamento físico. Rev Bras Med Esporte; 10(4): 308-313; 2004.

21. ROGERO, M.M; MENDES, R.R; TIRAPEGUI, J. Síndrome de Overtraining. Arq Bras Endocrinol Metab.; 49:359-68; 2005.

22. BARQUILHA, G. et al. Treinamento crônico de força em atletas profissionais de hockey in line: estudo de lesão, inflamação e força. Rev Educação Física; 147:77-77; 2009.

23. BOSQUET, L. et al. Effects of tapering on performance: a meta-analysis. Med Sci Sports Exerc; 39(8):1358-65; 2007.

24. DEMINICE, R. et al. Evolução de biomarcadores de estresse oxidativo e relação com a performance competitiva em dois momentos da temporada de treinamento de natação. Rev Bras Med Esporte; 15(4):277-281; 2009.

25. MASTALOUDIS, A. et al. Antioxidant supplementation prevents exercise-induced lipid peroxidation, but not inflammation, in ultramarathon runners. Free Radic Biol Med;36(10):1329-41; 2004.

26. SCHEIDER, C.D. et al. Efeito do exercício de ultrarresistência sobre parâmetros de estresse oxidativo. Rev Bras Med Esporte; 15 (2):89-92; 2009.

27. MARGARITIS, I.; ROUSSEAU, A.S. Does physical exercice modify antioxidant requirements? Nutr Research Reviews; 21:3-12; 2008.

28. URSO, M.L; CLARKSON, P.M. Oxidative stress, exercice and antioxidant supplementation. Toxicology; 189 (1-2):41-54; 2003.

29. BLOOMER et al_Prior exercise and antioxidant supplementation:effect on oxidative stress and muscle injury. J Int Soc Sports Nutrition;4:9; 2007.

30. MAUGHAN, R.J; DEPIESSE, F.; GEYER, H. The use of dietary supplements by athletes. J of Sports Sciences; 25(1):103 –113; 2007.

31. CABRERA, M.C.G; DOMECECH, E.; VIÑA, J. Moderate exercice in na antioxidant: upregularion of antioxidant genes by training. Free Radical Biology & Medicine; 44:126-131; 2008.

32. MORILLAS-RUIZ, J.M et al. Effects of polyphenolic antioxidants on exercice-induced oxidative stress. Clin Nutrition; 25(3):444-453; 2006.

33. CONOLLY, D.A. et al. Efficacy of a tart cherry juice blend in preventing the symptoms of muscle damage. Br J Sports Med; 40(8):679-83; 2006.

34. KUEHL, K.S. et al. Efficacy of tart cherry juice in reducing muscle pain during running: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr; 7:17; 2010.

35. PILACZYNSKA-SZCZESNIAK, L. et al. The Influence of Chokeberry Juice Supplementation on the Reduction of Oxidative Stress Resultingfrom an Incremental Rowing Ergometer Exercise. Int J Sport Nutr Exerc Metabolism; (14):4-58; 2005.

36. TROMBOLD, J.R et al. Ellagitannin consumption improves strength recovery 2-3 d after eccentric exercise. Med Sci Sports Exercise; 42(3):493-498; 2010.

37. DAVIS, J.M. et al. Quercetin increases brain and muscle mitochondrial biogenesis and exercise tolerance. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol; 296(4): R1071–R1077; 2009.

38. DUMKE, C.L. et al. Quercetin´s effect on cycling efficiency and substrate utilization. Appl Physiol Nutr Metab 34:993–1000; 2009.

39. KIRK, J.C et al. Dietary quercetin supplementation is not ergogenic in untrained men. J Appl Physiol; 107:1095-1104; 2009.

40. MACRAE, H.S.; MEFFERD, K.M. Dietary antioxidant supplementation combined with quercetin improves cycling time trial performance. Int J Sport Nutr Exerc Metab; 16(4):405– 419; 2006.

41. PANZA, V.S.P. et al. Consumption of green tea favorably affects oxidative stress markers in weight-trained men. Nutrition ; 24: 433-442; 2008.

Uma barriguinha saliente pode ter diversas causas como: herança genética, alteração hormonal, retenção de líquido, excesso de peso etc. Veja algumas dicas de alimentação para diminuir o seu volume:

Uma barriguinha saliente pode ter diversas causas como: herança genética, alteração hormonal, retenção de líquido, excesso de peso etc. Veja algumas dicas de alimentação para diminuir o seu volume: A mulher sofre ao longo da vida alterações hormonais que influenciam desde o seu estado emocional até a sua saúde física. A síndrome pré-menstrual (SPM) é um exemplo clássico de alteração hormonal provocada principalmente por um desequilíbrio entre estrogênio e progesterona. Define-se SPM como um conjunto de sintomas que acomete mulheres em fase reprodutiva de 1 a 10 dias antes da menstruação provocando alterações físicas e emocionais. Por toda a complexidade da SPM, é muito difícil avaliar quantas mulheres apresentam o problema. No entanto, estima-se que 35% das mulheres de todo o mundo sofram desses sintomas. A SPM é caracterizada por mais de 100 sintomas diferentes. No entanto, há 6 categorias de sintomas agrupados de acordo com sua origem. A identificação desses grupos facilita a conduta nutricional no seu tratamento. São eles:

A mulher sofre ao longo da vida alterações hormonais que influenciam desde o seu estado emocional até a sua saúde física. A síndrome pré-menstrual (SPM) é um exemplo clássico de alteração hormonal provocada principalmente por um desequilíbrio entre estrogênio e progesterona. Define-se SPM como um conjunto de sintomas que acomete mulheres em fase reprodutiva de 1 a 10 dias antes da menstruação provocando alterações físicas e emocionais. Por toda a complexidade da SPM, é muito difícil avaliar quantas mulheres apresentam o problema. No entanto, estima-se que 35% das mulheres de todo o mundo sofram desses sintomas. A SPM é caracterizada por mais de 100 sintomas diferentes. No entanto, há 6 categorias de sintomas agrupados de acordo com sua origem. A identificação desses grupos facilita a conduta nutricional no seu tratamento. São eles: Green Smoothie – A Vitamina Verde

Green Smoothie – A Vitamina Verde

A prática de atividade física, o tipo de exercício, tem grande importância não só nos alimentos que consumimos, mas também na qualidade e quantidades de líquidos que ingerimos.

A prática de atividade física, o tipo de exercício, tem grande importância não só nos alimentos que consumimos, mas também na qualidade e quantidades de líquidos que ingerimos. Radizen-Zn® (250 mg)

Radizen-Zn® (250 mg) O sistema imunológico é capaz de reconhecer e defender o corpo contra organismos estranhos presentes no meio ambiente, por isso requer grande comunicação e coordenação entre tecidos, células e moléculas mensageiras existentes no corpo humano.

O sistema imunológico é capaz de reconhecer e defender o corpo contra organismos estranhos presentes no meio ambiente, por isso requer grande comunicação e coordenação entre tecidos, células e moléculas mensageiras existentes no corpo humano. Introdução

Introdução Existe a argumentação de que a proteína é utilizada apenas num grau limitado como combustível energético durante o exercício (apenas 5 a 10 % da energia total).

Existe a argumentação de que a proteína é utilizada apenas num grau limitado como combustível energético durante o exercício (apenas 5 a 10 % da energia total).